Comme la plupart des projets de recherche aujourd’hui, le projet GreenSeas (« Mers vertes ») a un intitulé développé, qui permet de préciser son ambition et sa portée scientifiques. Ici, il s’agit de « l’adaptation des socio-écosystèmes côtiers vulnérables à l’eutrophisation ».

L’équipe scientifique a, depuis le lancement du projet en février 2023, été régulièrement interpellée sur l’usage de ce terme d’ adaptation. Pour certain.es de nos interlocuteur.rices, ce terme pose problème : ils et elles peuvent comprendre l’usage de ce terme comme une forme d’abandon d’objectifs ambitieux de lutte contre les dégradations environnementales, dans le cas présent de l’eutrophisation des masses d’eaux côtières (« adaptation [veut] bien dire pas en finir avec les marées vertes mais s’adapter à elles » ; « on y entend la bonne occase pour […] en faire le moins possible pendant des années de plus »). Certaines, aussi, ont fait le parallèle avec le changement climatique: « on vous baratine pendant 20 ans, et aujourd’hui on le dit clairement ».

Ces interpellations sont justifiées. Adaptation est un mot très employé aujourd’hui. Et c’est un mot chargé, car utilisé comme une injonction dans de nombreux domaines nécessitant une action coordonnée, notamment politique : une injonction à se résigner, à faire avec, à accepter les problématiques majeures auxquelles nous sommes confronté.es à titre individuel ou collectif. En matière d’environnement, le terme d’adaptation est beaucoup utilisé concernant le changement climatique. Les 1ers rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) de 1990 et 1995 ont contribué à ancrer le terme « adaptation » dans un sens d’ajustement, en l’opposant à la dimension d’atténuation du changement climatique.

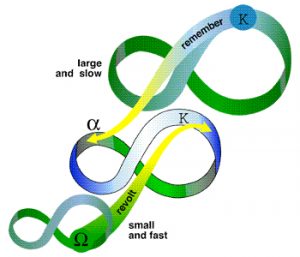

Mais ce n’est pas du tout le sens dans lequel nous l’utilisons dans ce projet. Nous utilisons ce mot dans une acception beaucoup plus descriptive (Simonet, 2009). Quand on dit qu’on va s’intéresser à l’adaptation du socio-écosystème, on dit qu’on va étudier la trajectoire des socio-écosystèmes côtiers qui font face à une perturbation écologique. Dans le projet de recherche GreenSeas, nous adoptons une approche rétrospective. Nous allons donc décrire la trajectoire d’évolution des systèmes naturels et humains (aussi appelés socio-écosystèmes) depuis l’émergence du phénomène d’eutrophisation : comment a évolué le fonctionnement des systèmes naturels ? Comment a évolué le fonctionnement des systèmes humains (gouvernance, actions, vécus du phénomène) ? Comment, à quelle vitesse, les systèmes naturels ont évolué en retour ? Comment le fonctionnement des systèmes humains s’est-il ou ne s’est-il pas modifié en retour ? Etc. Il ne s’agit donc aucunement ici d’accepter le phénomène d’eutrophisation ou de prôner l’inaction face aux causes des marées vertes, mais bien de décrire, comme l’entendent par exemple Gunderson et Holling (2002), comment le socio-écosystème dans son ensemble s’est transformé et comment il a fonctionné jusqu’à présent (figure 1). Ce cadre d’analyse a joué un rôle déterminant dans la prise en compte du caractère multi-scalaire, incertain, non-linéaire, des réorganisations successives que connaissent les systèmes complexes, par différentes communautés scientifiques que le projet GreenSeas mobilise de façon coordonnée.

Figure 1 – Connexions panarchiques. Cycles adaptatifs liés à plusieurs échelles. (Publié à l’origine dans Panarchy : Understanding transformations in human and natural systems, édité par Lance H. Gunderson et C.S. Holling 2002. Avec l’autorisation de Island Press)